こんにちは。

こんな相談が寄せられました。

だんだん言葉を話すようになってきて嬉しいな。

でも、おうむ返しが多いんだよね…

お友達と遊ばないで、ずーっと一人で遊んでいるの。

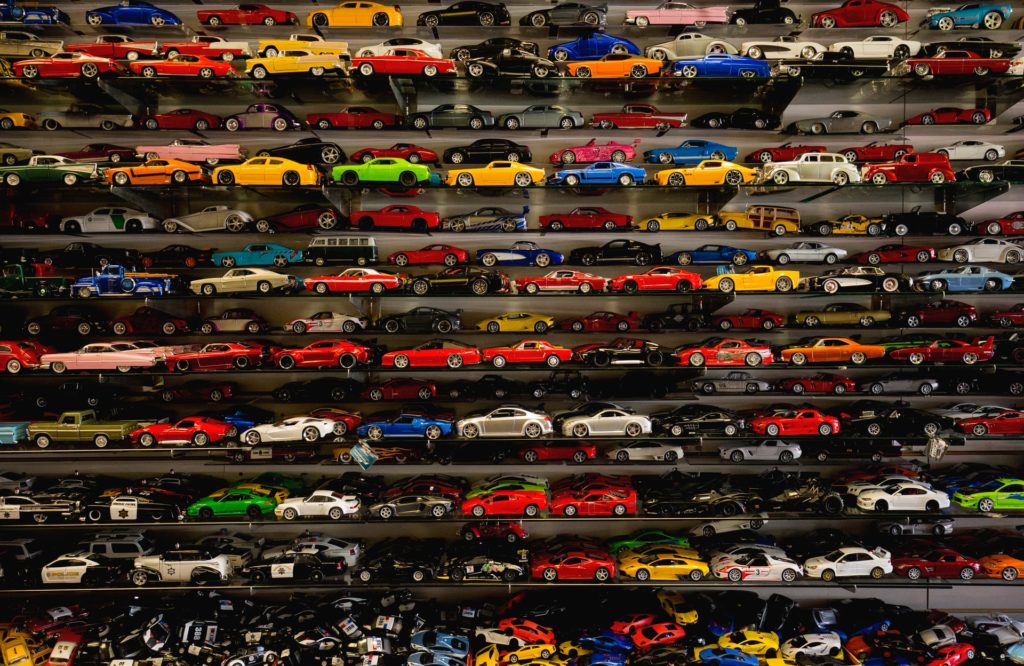

おもちゃも、ずらーっと横一列に並べるのを飽きないでしているのよ…

- 【自閉症】ってなに?特徴や対応方法ってどんなことがあるの?

- 臨床経験を踏まえて記載していきます。

自閉症の特徴

- 言葉の遅れ、おうむ返し、独り言など。

- 周囲に人がいても、無関心で振る舞うことが多い。

- 物事に対して、同じ配置にしたがったり、順序が変わったりすることを嫌う。

独自のこだわりがある。 - 人への興味は少ないが、物事への執着がある。器用に操作できることが多い。「相互社会関係」「コミュニケーション能力」「情動的な行動・興味・活動」など。

これらが、自閉症状の特徴といわれる部分になります。

自閉症とは?

今までは、「自閉症」「広汎性発達障害」「アスペルガー症候群」など、様々な呼ばれ方をしてきました。

近年では、それらを総合的に「自閉症スペクトラム/自閉症スペクトラム障害」(ASD:Autism Spectrum Disorder)と呼ぶようになってきています。

自閉症 原因とは?

論文を読んでも、全体を統一的に説明できる説はまだ解明されていません。

現状、ASDに対して、多く唱えられている説が示せるのは、それぞれの一定の割合のものしかないということですね。

自閉症を取り巻く要因として、社会環境説、感覚異常説、遺伝説、初期脳損傷説、小脳機能異常説などが挙げられています。

家庭でできる対応方法

自閉症かどうかという点については、専門医に診断をしてもらわないと、結論としては分かりません。

ただ、療育やリハビリを行ってきたことを踏まえ、こんな症状に対してはこういった対応ができる場合があるということについて、一部記載してみます。

個人差や重症度によって異なると思いますし、あくまで一つの対応の方法として、参考にしてみてくださいね。

ことばの数が少ない(対応法)

はなし言葉に目が向きがち。

でも!!

実際は聞いて理解ができるように、理系面の促進をすることも大事かと思います。

聞くだけではなく、目で見てわかるように「どっちがいい?」などと物を提示し、選択させる。

視覚と聴覚を併用して聞いてあげることが大事になります。

また、絵本の読み聞かせは、語彙増加や、集中力UPに繋がるため、就寝時などに、習慣化して行って頂きたいです。

物事・ルールの変化が伴うとパニックになる(対応法)

例)幼稚園・保育園に持っていくお気に入りのタオルが洗濯してない場合など。

- 事前に洗濯する場面を見せる。

- 同じものor代替用品を準備して、持っていくように事前に見せる。

どちらも、「視覚的に提示する」ということが、とても大事になります。

子ども自身に、独自のルールがあり、妥協できない場合はパニックになりやすいですよね。

それに、奇声や大声などを出す場合も多くあると思います。

少しずつ「慣れさせる」「変化をもたせる」などして、対応することが大事になります。

具体的には・・・

お気に入りのタオルの色違いを準備する=色を変化させてみる

別の素材のタオルを準備する=素材を変化させてみる など。

他にも、見た目なのか?タグの肌触りなのか?など、その子が何にこだわっているのかを確認してみてください。

こだわっている部分を少しだけ、「変化」させてみてください。

独り言が多い、一人遊びになる(対応法)

玩具や感覚的な遊び(ぐるぐる回るなど)にこだわり、一人で遊んでいることが多くなる場合があるかと思います。

パニックになって、どうしても落ち着きたくて行っている場合は、そっとしておきましょうか。

クールダウンさせたい場合=「落ち着ける場所を提供する」

→ボールハウスや段ボールハウスなどの狭くて隠れられる場所などが有効な事が多いです。

いつも、一人遊びになりやすい場合。

同じ玩具で、同じ遊びをしつつ、「これも使う?」など、手渡しをするなど、こちらに関心を向けさせることから始めると良いかと思います。

無理に遊びに入っていくのではなく、貸し借りなどそういった点から行うとハードルが低くて良いかと思いますよ。

まとめ

- 気になる場合は、専門家の受診を検討する。

- 視覚と聴覚を併用して尋ねるようにする。

- 少しの変化取り入れ、慣れさせていく。

- おもちゃなどの貸し借りから、人への関心を向けさせてみる。

自閉症に対して、どのように関わるかについて、具体例を出して対応法を記載しました。

症状も様々ですし、対応がこれだ!といって合っているものはないかと思います。

家庭で見ている親御さんがその対応について、引き出しを増やしてもらえると良いのかと思います。

ちょっとしたヒントになれば幸いです。

少しでも、不安の解決につながれば幸いです。

言語聴覚士などが専門的に関われる病院。

専門医のいる大学病院や小児科を受診してもらう。

そんな選択肢を増やしてみることも、診断や療育を始める機会になると思います。

困ったら専門機関を受診してみることも大事です。悩みは一人ではなく、共有した方が楽になるかと思いますよ。

こちらの記事はあくまで、ひとつの参考にしていただき、何かご質問等があれば、問い合わせフォームからご連絡ください。

ではまた!

コメント